Запрещается «…иметь в церквах иконы резные, или истесанные, издолбленные, изваянные, …от неискусных или злокозненных иконников выдуманные, понеже не имеем, богоизбранных художников, а дерзают истесовати их сами неотесанные невежды» - гласило постановление Святейшего Синода от 21 мая 1722 г. Этот документ послужил поводом для почти полного исчезновения объемных изображений из православных храмов. Между тем, речь шла лишь об образцах, не соответствующих требованиям красоты. Впрочем, и сегодня в церквях нет-нет, а встретишь старинную статую Николы Можайского или вмц. Параскевы. Что это: традиция или исключение? С этим вопросом мы обратились к заместителю заведующего отделом Древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи, заслуженному работнику культуры РФ Галине Васильевне Сидоренко.

Запрещается «…иметь в церквах иконы резные, или истесанные, издолбленные, изваянные, …от неискусных или злокозненных иконников выдуманные, понеже не имеем, богоизбранных художников, а дерзают истесовати их сами неотесанные невежды» - гласило постановление Святейшего Синода от 21 мая 1722 г. Этот документ послужил поводом для почти полного исчезновения объемных изображений из православных храмов. Между тем, речь шла лишь об образцах, не соответствующих требованиям красоты. Впрочем, и сегодня в церквях нет-нет, а встретишь старинную статую Николы Можайского или вмц. Параскевы. Что это: традиция или исключение? С этим вопросом мы обратились к заместителю заведующего отделом Древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи, заслуженному работнику культуры РФ Галине Васильевне Сидоренко.

- Галина Васильевна, традиционна ли для православного храма скульптура, в частности, деревянная?

- Традиция религиозной скульптуры в Христианстве существует с первых его веков. В качестве примера можно назвать хотя бы первохристианские статуи «Доброго Пастыря», дошедшие до нашего времени в относительно немалом количестве (правда, они были каменными, но речь идет не о материале, а об использовании в религиозном искусстве самой скульптурной формы). Скульптура всегда присутствовала в храме, просто до наших дней сохранилось не так много ее образцов, как образцов плоскостной иконы. Объемное изображение святых не противоречит никакому из церковных канонов. Правда, во времена Петра I было издано распоряжение, запрещающее помещать в храмах скульптуру, но речь шла именно об уродливых скульптурах, напоминавших поленце. Заметим, что этот запрет имел место лишь в Русской Церкви, в других православных поместных церквах речи о запрете объемных изображений не шло.

- Кто же решал, какие скульптуры достойны находиться в храмах?

- Изображения были свезены на дворы владык, и архиереи рассматривали, какие из них оставить, а какие – нет.

- В храмах других православных поместных церквей можно увидеть объемные образы?

- Например, в Греции известны чудотворные объемные иконы. Чаще всего это изображения Пресвятой Богородицы.

- С каких времен в христианском искусстве присутствуют объемные образы?

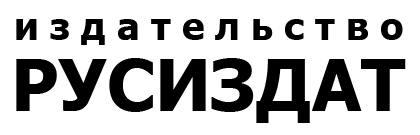

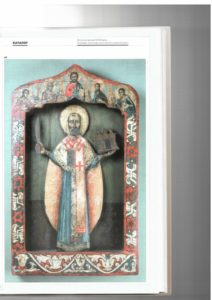

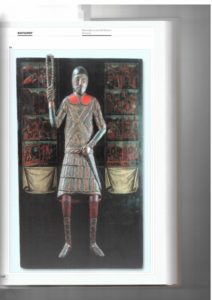

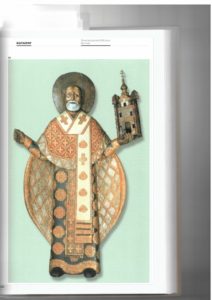

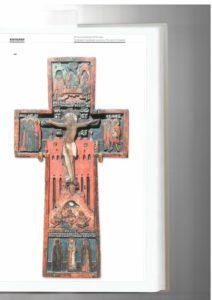

- Точно сказать нельзя. Наиболее ранние изображения, известные нам лишь из источников, датируются и IV, и VIII, и IX столетиями. На Руси изображение Николы Можайского распространяется, начиная с XIV в. Это связано с почитанием данного образа митрополитом Макарием. Скульптура «Христос в темнице» или, по-народному, «Спас Полунощный» распространилась у нас преимущественно в XVIII – XIX веках, а на Западе, откуда пришел этот тип изображения, его история прослеживается с XV столетия. Традиция объемных икон была распространена по всей Руси: и на севере, и в Центральной России. Пермь, Вологда, Калуга… Просто, где-то скульптурные образа сохранились до наших дней, а где-то – нет. Существует немало видов деревянной скульптуры, которые можно увидеть в православных храмах и сегодня: уже упоминавшийся нами святитель Николай Можайский, вмца. Параскева-Пятница, Архангел Михаил, Чудо вмч. Георгия о змие. Можно встретить и образы других святых. К скульптурным изображениям приближаются по типу резные иконы, самая известная из которых – Богоматерь Влахернская.

- Православная религиозная скульптура отличается от католической?

- Католическая скульптура полностью объемна, ее можно назвать круглой. В Православии же круглой религиозной скульптуры практически нет. Никола Можайский – это тоже своего рода рельеф: его задняя сторона предполагает наличие приставной доски. То же можно сказать почти обо всех скульптурах такого рода. Все изображения киотные, рассчитаны на осмотр в фас. К сожалению, доски-фоны до нас не дошли. Единственное, что мы можем узнать: в источниках упоминается, что фон Николы Можайского был весь выложен золотыми пластинами басмы. Если же говорить о резных изображениях Пресвятой Богородицы – то это и вовсе не скульптуры, а объемные иконы. Наиболее известная из них – Влахернская.

- Собственно, к чему ближе православный резной образ по технике исполнения – к статуе или писаной иконе?

- Собственно, к чему ближе православный резной образ по технике исполнения – к статуе или писаной иконе?

- Изначально объемный образ уподоблялся иконописному. Дерево покрывали левкасом, по нему делалась роспись. До наших дней она, к сожалению, практически не дошла. Но мы можем сказать, что технология создания таких образов – та же, что и у иконы. Католическая скульптура, в принципе, создается так же: на основу наносится левкас, делается роспись.

- Можно ли в современных православных храмах встретить старинную деревянную скульптуру? В каком состоянии она находится?

- Да, образцы деревянной скульптуры в храмах встречаются. Некоторые находятся в неплохом состоянии. Но есть и весьма печальные случаи. Так, в некоторых провинциальных храмах я видела статуи вмцы. Параскевы, раскрашенные обыкновенной краской, которой красят полы, и одетые в новосшитые тряпичные «ризы». Такие образа я встречала, например, в г. Боровске Калужской области. Почему-то к деревянной скульптуре реже, чем к иконе, подходят как к ценному памятнику искусства, каковым она является на самом деле. А ведь эти памятники древности так же требуют профессиональной реставрации и бережного хранения, как и старинные иконы.

- А до революции к сохранению старинных образов подходили более бережно?

- К сожалению, далеко не всегда. Причем, речь идет не только о деревянной скульптуре, но и о плоскостных иконах. Как правило,  если образ нельзя было поновить, нельзя протереть тряпкой – его в лучшем случае относили в рухлядную. Впрочем, в значительной мере это было естественно для того времени – ведь технология «раскрытия» старинных икон из-под слоя потемневшей олифы появилась лишь в конце XIX столетия. Многие древние иконы были записаны двумя-тремя слоями более поздней живописи – когда образ темнел, по нему сверху писали новый. Кстати, это неплохо: записи как бы консервируют древнюю иконопись, скрытую под ними.

если образ нельзя было поновить, нельзя протереть тряпкой – его в лучшем случае относили в рухлядную. Впрочем, в значительной мере это было естественно для того времени – ведь технология «раскрытия» старинных икон из-под слоя потемневшей олифы появилась лишь в конце XIX столетия. Многие древние иконы были записаны двумя-тремя слоями более поздней живописи – когда образ темнел, по нему сверху писали новый. Кстати, это неплохо: записи как бы консервируют древнюю иконопись, скрытую под ними.

- Какова Ваша позиция: старинные иконы, представляющие собой культурную и художественную ценность, следует передавать в храмы или оставлять в музеях?

- Я считаю, что все древние произведения должны находиться там, где о них заботятся, их хранят. Древний образ помогает восстановить нашу историю. В музее образ доступен всем желающим увидеть его и находится под наблюдением специалистов, защищен от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Храм тоже может предоставить условия, необходимые для хранения древнего образа: если он потратит немалые средства на витрины, квалифицированных сотрудников – реставраторов, хранителей… Во многих храмах находятся замечательные памятники старины. И когда настоятели осознают, какую ценность хранят – они приглашают специалистов, прислушиваются к их рекомендациям. Икона ведь тоже может «болеть», страдать от неблагоприятных условий: покрываться трещинами, не дай Бог, плесенью; может темнеть лак, осыпаться красочный слой. Необходимо вести постоянное наблюдение за старинными образами, чтобы вовремя обнаружить начало этих процессов и пресечь их развитие.

- Но может быть, приход может не содержать на зарплате штатного реставратора, а приглашать его из музея?

- Но может быть, приход может не содержать на зарплате штатного реставратора, а приглашать его из музея?

- Существуют различные формы сотрудничества, договорных условий между музеем и храмом. Например, храм св. Исидора в Ростове Великом расписан ценными фресками. Настоятель заключил с Ростовским музеем-заповедником договор, и церковь постоянно осматривают реставраторы, научные сотрудники, которые работают над тем, чтобы предотвратить разрушение этого уникального памятника древнерусского искусства. Конечно, и у музеев денежные средства ограничены… Все памятники искусства должны быть учтены государством, где бы они ни находились – в храме или в музее. Есть и такая форма сотрудничества: икона остается в музее, а для храма делается ее точный список. Так, сейчас для Грузинского Патриархата делается список образа свт. Николая, находящегося у нас, в Третьяковской галерее. Иконописец делает обмеры, затем готовит доску, снимает кальку, переносит изображение. Все музеи рады предоставить такую возможность. А если государство передает икону в храм – Церковь должна предоставить специальную витрину с контролем влажности и температуры для хранения и сотрудничать со специалистами, чтобы они регулярно осматривали образ. Я считаю, что лучше все же не передавать иконы Церкви окончательно, а оформлять их в совместное пользование: образ находится в храме, но государство несет за него ответственность. Чтобы обе стороны осознавали свою ответственность за сохранение этого драгоценного народного достояния.

Беседовала Алина Сергейчук